L'oeuvre de Gilbert HOUBRE : une calme peinture du désastre

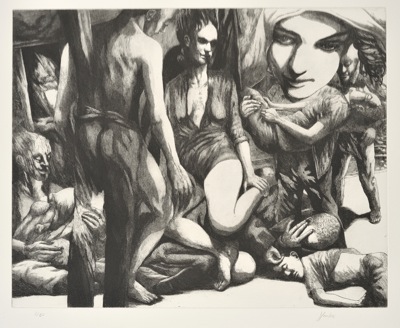

D'entrée, les thèmes sont là, saisissants, obsédants : comme une sorte de dernier homme ou de témoin survivant errant parmi les ruines de la civilisation au lendemain du désastre de la guerre ou d'une catastrophe technologique, Gilbert Houbre, peint, dans une lumière d'apocalypse, la fin de l'histoire, l'agonie de l'homme et l'épuisement de la terre, la dévastation de la nature transformée en un champ d'épandage universel. Il y avait l'homme, il y a toujours des hommes, mais des hommes qui ne croient plus en l'homme, une humanité déshumanisée qui n'attend plus rien d'elle même. Le spectateur s'étonne du rougeoiement solaire ou nucléaire de fin de cycle qui embrasse littéralement le fond d'un tableau que l'on croirait de science-fiction, il est troublé par les clartés fuligineuses qui baignent des corps amaigris parfois sans visage, ou dont la figure est hors champ, littéralement coupée par le cadre, où d'autres sont à la fois marqués par la douleur et d'ailleurs fatigués de souffrir, usés par des malheurs à répétitions et sans remède.

Le regard ne peut pas ne pas se laisser fasciner, happer par des toiles qui relèvent du réalisme fantastique et des suites de gravures qui évoquent l'expressionnisme de Grosz ou de Paul Weber. Le travail de Gilbert Houbre fragmente le cauchemar d'une société décadente, avilie, qui est comme lasse d'elle même et désarmée, désemparée même en chacun de ses membres, et qui s'est muée en une Cour des Miracles où des êtres sans fonction, hères, SDF, font n'importe quoi, ou rien, forgent, bastonnent, violent, sans doute, traînent, où la lutte pour la survie se traduit par des scènes de travaux forcés ou par des activités souterraines aussi sombres qu'absurdes ...

Mais, derrière l'évidente dominante thématique de ce que montre Gilbert Houbre, et à coté, ou en dehors de la signification obvie du message eschatologique, mais irréligieux, sans salut, que nous délivrerait cette peinture du spectacle du désastre, il se cache autre choses, ou plutôt autre chose se montre, la leçon plus subtile d'un voyeurisme paradoxal, calme et sans cynisme, où ce qui, par le peintre, est donné à voir, dans le visible horribile visu du monde actuel, est un regard qui ne voit pas ou qui ne laisse pas voir ce qu'il voit, un regard qui nous dérobe sa vision parce que celle-ci est intérieure, secrète, un regard qui ne peut être montré dans ce qu'il voit mais dans ce qu'il ne voit pas, un regard tourné vers l'invisible parce qu'il est en effet las de "voir ça", toute cette misère, et de la subir, qu'il ne veut plus se donner l'insupportable vision du pire des mondes possibles.

Ici, le peintre n'est pas visionnaire, encore moins voyeuriste, en ce qu'il exhiberait et nous donnerait à voir, pour qu'on s'en repaisse et qu'on s'y complaise comme le fait des cadavres des condamnés exposés le long du mur d'Athènes le personnage de la République de Platon, le scandale d'un monde immonde et d'une humanité déshumanisée; il est un voyant qui ne déploie la vision apocalyptique de l'homme sur la terre que pour nous représenter le plus souvent des visages qui ne voient pas, ou dont les regards, s'ils ne sont pas morts, s'ils ne sont pas les regards hagards, absents des populations victimes de la guerre et du consumérisme, sont tournés vers ce qui n'est pas encore dévasté, pas encore avili, pas encore corrompu dans les paysages retirés de la vie intérieure.

Si le dehors est laid, il ne peut y avoir de la beauté que du dedans, de dignité survivante qu'au dedans, là où, d'une part, il est encore permis d'imaginer et de rêver, où se conserve, d'autre part, le souvenir des époques houleuses, la nostalgie des temps de paix civile, de vie et d'activité solidaire et de progrès, où s'entretient peut-être même encore l'espoir d'une renaissance. Si l'on peut penser que l'homme sans visage qui tourne le dos au spectateur regarde, comme nous, la décharge improvisée dans un bois, la jeune fille de la guerre en Yougoslavie ferme les yeux pour ne pas voir le spectacle de la guerre, pour ne pas céder à la tentation de repaître ses yeux de l'horreur universelle

S'il y a encore de la beauté, c'est par l'art sans doute, dont la fin ne coînciderait pas alors avec celle de l'histoire, la peinture de Gilbert Houbre rappelant, s'il en était besoin, le truisme kantien qui énonce que le beau n'est pas dans la représentation d'une belle chose, mais dans la représentation d'une chose. Et s'il y a encore une dernière chose à attendre du dernier homme, c'est la dignité d'un supplicié non suppliant, dont le corps, nu d'une nudité privée de sens dans une atmosphère et un milieu délétère, est accablé de souffrance, blessé, parfois torturé, abîmé par l"industrie, marqué par la mauvaise hygiène et la pollution, mais qui, le visage fermé à l'extériorité lamentable des choses, luttant contre la défiguration de ses propres traits, clos sur ce qui peut encore être sauvé, ferme les yeux pour se réfléchir en lui-même.

Résistance utopique, ce regard que Gilbert Houbre donne à voir, et qui ne peut ni ne veut plus voir le désastre? La résilience du regard et de la pensée est-elle ici l'ultima ratio d'une espèce fatiguée d'être toujours en guerre avec elle- même et avec le monde, ou bien l'ultime et inutile soubresaut, le hoquet final du dernier homme?

Les corps nus en suspension, inutiles, désanimés, flottant dans le vide, ont-ils encore le sens d'une résurrection, d'une glorification, ou bien celui d'une telle déperdition de poids, de gravité et de densité, d'un si petit coefficient existentiel, qu'une mise au tombeau est devenue inutile, que la différence même entre la vie et la mort a disparu ?

Patrick Vignoles

philosophe